第06回 『 糖尿病と運動療法 』平成16年10月09日(土)

糖尿病を患っている人は年々増加する傾向にあります。しかし、糖尿病に関する知識は浅く、糖尿病患者ですら誤った考え方をしたりしています。

糖尿病の運動療法に対する認識もその代表的なもので、食事制限を無理に行わなくても、運動療法で体重を落とせば良い、と考えたりしています。

現実には、食事制限は糖尿病の治療上どうしても必要なものですし、通常の運動では体重を減少させるほどの熱量消費はできません。今回は、糖尿病の運動療法にはどんな意義があるか、それがテーマです。

01 栄養素の働き

| 栄養素 | 主な貯蔵物質 | 主な作用物質 | |

|---|---|---|---|

| 糖質 | グリコーゲン (肝臓・筋肉) | ⇔ | グルコース (エネルギー源 |

| 脂質 | トリグリセリド (肝臓・各種臓器) | ⇔ | 遊離脂肪酸 (エネルギー源) コレステロール (細胞膜構成成分) |

| 蛋白質 | 蛋白質 (各種臓器) | ⇔ | 各種アミノ酸 (蛋白質構成成分) |

人間は食物を摂取し、それが腸管から吸収されて、エネルギー源となったり、体の構成要素になったりします。

糖質は最も重要なエネルギー源で、腸管から吸収された糖質は肝臓や筋肉に蓄えられ(グリコーゲン)、各臓器の必要に応じて血液中に放出され(グルコース)、消費されていきます。

各種臓器は、グルコースが枯渇してくると、脂肪酸をエネルギー源として利用します。しかし、脳はグルコースのみしか利用できず、このため低血糖になると集中力が途切れたり、頭がボーッとした感じになったりします。

血糖値が70mg/dl以下では脳細胞の機能異常が出現し、20mg/dl以下では意識消失し、これが長時間に及ぶと不可逆的な変化が脳に生じてしまいます。

02 糖尿病

- 糖尿病罹患率は、40歳以上では5〜10%に達すると推定されている

- インスリンは膵臓のベータ細胞から分泌されるホルモンであるが、これが不足あるいはその作用が低下(インスリン抵抗性)することによる、生体内での代謝障害

- インスリンの主な働き

1.肝臓でのグリコーゲン合成促進

2.骨格筋や脂肪組織で、グルコースの細胞内取り込み促進

糖尿病患者は年々増加する傾向にあります。

日本では第二次世界大戦後、食生活が激変し、欧米型の高カロリー食を食べるようになったことと関連しています。

元々、人間は一度摂取した栄養素を体に貯留する構造になっています。

人類は、はるか昔からいつ食物にありつけるかも分からない狩猟生活が長く続き、数日の間食物にありつけなくても活動できるようになっています。

そういう構造の体に毎日三度三度しかも高カロリーの食事をしていると、いろいろと不都合が生じてくるのも理解できると思います。

糖尿病では、膵臓から分泌されるインスリンの量が不足あるいは各臓器での作用が低下しています。

インスリンは、血液中のグルコースを肝臓や筋肉内に取り込み血糖値を低下させる働きを持つ唯一のホルモンです。

これに対し血糖値を上昇させるホルモンには種々あり、甲状腺機能亢進症(甲状腺ホルモンの増加)、クッシング症候群(副腎皮質ホルモン増加)などでも高血糖になります。

03 糖尿病の症状

- 高血糖による症状

全身倦怠感、口渇、多飲、多尿、体重減少、易感染性 - 急性合併症による症状

ケトアシドーシス、非ケトン性高浸透圧性昏睡 - 慢性合併症

1.糖尿病性網膜症(成人中途失明原因第1位)

2.糖尿病性腎症(人口透析患者の原疾患で第2位)

3.糖尿病性神経症

糖尿病ではインスリンの働きが悪くなり、各種臓器での糖利用が障害されてエネルギー不足の状態となり全身倦怠感が出現してきます。また、免疫力も低下して細菌やウィルスに感染しやすくなります(易感染性)。加えて糖をエネルギー源としてうまく利用できないため、替わりに体にある脂肪分を利用するようになり、これに伴い体重が減少します。一方、血糖が高くなると血漿膠質浸透圧(血管内に水を引き込む力)が高くなり脱水傾向のため激しい喉の乾きを覚え、口渇・多飲・多尿となります。

脂肪分をエネルギー源として利用するようになると、体の中でケトン体という物質が生成されます。糖尿病ではこれが異常に高くなり、血液が酸性に傾き(ケトアシドーシス)、脳や各種臓器の働きが障害され、意識障害が出現してくることがあります。またこのケトン体が高くなくとも、異常な高血糖状態が続くと血液中の浸透圧が高くなり、全身の細胞内の水分が血液中に奪われ、脱水状態となります。これにより脳を含むあらゆる臓器が障害され、昏睡状態となることがあります(非ケトン性高浸透圧性昏睡)。いずれの状態も重篤で死亡率も高く、糖尿病のコントロールが悪い場合は注意が必要です。

糖尿病では大小の血管が動脈硬化を生じ、慢性的な血流不全からいろいろな臓器に障害が出現してきます。特に、網膜・腎臓・末梢神経が障害されやすく、神経障害では手足の末梢の知覚障害(シビレ感)が最も多くみられる障害です。

04 糖尿病の診断

| 診 断 基 準 | |||

|---|---|---|---|

| 空腹時血糖 | 糖尿病型 | 正常型 | 境界型 |

| 126以上 | 110未満 | いずれにも属さない | |

| 糖負荷試験 | |||

| 2時間値 | 200以上 | 140未満 | |

| 随時血糖値 | 200以上 | ||

| 上記のいずれかを満たす | 上記の両者を満たす | ||

糖尿病の診断は、血糖を基に行われます。空腹時の血糖が126mg/dl以上では明らかな糖尿病、110〜125mg/dlでは境界型、110mg/dl未満が正常と判定されます。

また、糖負荷試験(75gブドウ糖内服)後2時間目の血糖が200mg/dl以上は糖尿病、140〜199mg/dlが境界型、140mg/dl未満が正常と判断されます。また食事に関係なく採血した場合でも200mg/dl以上では糖尿病と診断されます。

05 健常者のインスリン分泌動態

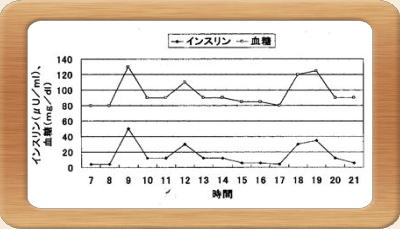

食事を始めると血液中の血糖が徐々に上昇し、それに合わせてインスリン分泌も増加してきます。朝・昼・夕の食事量によって多少違いはありますが、通常表のような変動を示します。

糖尿病では血糖が高い状態が続きますが、インスリン量は糖尿病の原因によって違いがあります。インスリンの分泌が低い場合は低値を、インスリンの働きが弱い場合(インスリン抵抗性)は高値を示します。

06 糖尿病の成因分類

- 1型 (膵ベータ細胞の破壊、通常は絶対的インスリン欠乏に至る)

- 2型 (インスリン分泌低下を主体とするものと、インスリン抵抗性が主体で、それにインスリンの相対的不足を伴うものなどがある)

- その他の特定の機序、疾患によるもの

A. 遺伝子異常が同定されたもの

B. 他の疾患に伴うもの - 妊娠糖尿病

糖尿病はその原因によっていくつかに分類されています。1型では膵臓そのものが破壊されインスリン分泌量が絶対的不足になった状態で、治療にはインスリンを補充するしかありません。このタイプの糖尿病は、小児や若年者に多くみられます。膵臓の破壊の原因は、免疫の異常により体内で膵臓そのものを攻撃する抗体が造られ、膵臓が破壊されてしまう自己免疫性のもの、それに原因不明のものもあります。

糖尿病の多くは、成人以降に発症する2型です。これにはインスイリン分泌低下がある場合と、インスリン分泌は保たれていても、各種臓器でのインスリンの働きが低下(インスリン抵抗性)する場合とがあります。

その他の原因としては遺伝子異常に伴うもの、他の疾患(甲状腺ホルモンや副腎皮質ホルモン増大を起こす病気など)に伴うものがあります。

また、妊娠中に糖尿病になった場合は妊娠糖尿病として扱われますが、出産後に糖尿病状態を脱しても、その後しばらくしてから2型糖尿病を発症する人が多いといわれています。

07 糖尿病の治療

- 食事療法

一般的には、標準体重(身長×身長×22)1Kgあたり、30カロリーの摂取。糖質50〜60%、蛋白質15〜20%、脂質25〜30%に割り振りする。 - 運動療法

適度な運動により、インスリン抵抗性の改善を図る。 - 経口糖尿病薬

- インスリン療法

- 食事療法

糖尿病に食事療法は不可欠です。経口糖尿病薬やインスリン療法をしていても、食事療法で摂取カロリーをコントロールしていないと、糖尿病の悪化を招きます。また逆に、食事量が落ちた時に低血糖を生じる危険性も高くなるため、気をつけなければなりません。 - 運動療法

特に重大な合併症(腎不全や網膜の障害など)がなければ、運動療法が可能です。適度な運動によりインスリン抵抗性が改善します。糖尿病でも正常でもないいわゆる境界型の人達を、運動を習慣的に行っている人とそうでない人とのグループに分けると、その後の糖尿病の発症率に数倍の違いがあることも分かっています。 - 経口糖尿病薬

糖尿病治療薬は、その作用からいくつかに分けられます。まず、食物から入った糖質が腸から吸収される状態(グルコース)になるまでの反応を抑えて、食後の高血糖を抑えるαグルコシダーゼ阻害薬。膵臓からのインスリン分泌を促進するナテグリニドやスルホニル尿素薬。インスリン抵抗性を改善するチアゾリジン誘導体。インスリン分泌促進とインスリン抵抗性改善の両方に効果があるとされるビクアナイド系薬剤。などがあります。それぞれを単独であるいは併用して治療に使います。 - インスリン療法

1型では体内のインスリンが欠乏した状態にあり、どうしてもインスリンの補給を行わなければなりません。

また、2型でもインスリンが欠乏状態にある人や、コントロールが悪い場合は、インスリン療法を行います。専用の注射器で、皮下にインスリンを注射しますが、インスリンの作用時間の違いから、超速効型・速効型・中間型・持続型に分かれます。また、作用時間の違うものを組み合わせた混合型もあります。糖尿病の状態によって使い分けられています。

08 血糖コントロール状態の評価

| コントロールの評価 | 優 | 良 | 可 | 不可 |

|---|---|---|---|---|

| 空腹時血糖値(mg/dl) | 100未満 | 110〜119 | 120〜139 | 140以上 |

| 食後2時間血糖値(mg/dl) | 120未満 | 120〜169 | 170〜199 | 200以上 |

| HbA1c(%) | 5.8未満 | 5.8〜6.5 | 6.6〜7.9 | 8.0以上 |

血糖コントロール状態の評価は、空腹時・食後2時間値で行われます。食後2時間とは、食事を開始してから2時間のことです。少なくとも可以上の状態にコントロールすべきです。

血糖値と並んで、コントロールの評価に良く用いられるのにHbA1cがあります。赤血球に含まれるヘモグロビンは酸素を運搬する役目を担っていますが、これに糖(グルコース)もくっついていています。

このグルコースは赤血球が造られてから壊れるまでほとんど変化しないため、これを計測することはすなわち過去1〜2ヶ月の血糖値の状態を良く反映したものになります。

HbA1cが6.5%を超えると、血管合併症を生じる危険性が高くなるといわれています。

しかし、70歳以上では治療薬剤が効きすぎて低血糖発作を起こす危険性が高いことから、HbA1cは7%前後が最良とされています。

09 糖尿病の運動療法

- 効果

インスリン抵抗性の改善(筋組織でのグルコース取り込み促進)、および体重減少。 - 注意点

空腹時血糖200mg/dl以上のコントロール不良例では、薬物療法などにより血糖コントロールが良好となった後に運動療法を開始する(ケトアシドーシスを生じる危険性が高い)。また、網膜症・腎症・神経症がある場合は、症状が悪化する場合がある。 - 頻度・強度

30〜60%VO2max程度の有酸素運動を20〜30分、3回/週以上行うことが望ましい(運動療法で獲得したインスリン感受性の増加は3日中断で減少)。

- 効果

有酸素運動(ジョギングやウォーキングなど持続的な軽めの運動)をすると、筋肉組織では酸素とともに血液中の糖(グルコース)を取り込み、エネルギーとして消費します。血液中のグルコースが低下してくると、肝臓や筋肉内に貯蓄されたグリコーゲンからグルコースが造られて血液中に放出されます。この筋肉組織(細胞)へのグルコース取り込みにはインスリンが強く関与しており、この取り込みが悪くなることがインスリンの作用低下(インスリン抵抗性)です。運動中、血中インスリン濃度は低下しますが、筋肉組織でのグルコース消費は高まり、インスリンの作用が増大することになります。

15〜20分以上運動をすると、蓄えられたグリコーゲンの大部分が消費されます。このため、筋肉組織は血中の脂肪酸や体の脂肪組織からエネルギーを得るようになります。つまり体重減少になります。しかし、1時間程度の運動でも数百g程度の減量にしかならず、体重減少には食事療法が不可欠です。 - 注意点

コントロールが悪い糖尿病の場合、運動中の発汗やホルモンの影響(血糖を増加させるカテコールアミンの分泌増加)でさらに高血糖になったり、脱水が生じてケトアシドーシスを起こしたりします。少なくとも空腹時血糖を200mg/dl以下にしておく必要があります。また、網膜症・腎症・神経症などの慢性合併症がある場合は、運動そのものが病状を悪化させる場合があり注意が必要です。

さらに、経口糖尿病薬を内服中の人では空腹時の運動で低血糖を起こす可能性があります。インスリン皮下注射をしている人でも筋肉運動によりインスリンが急速に体内に吸収され、低血糖を起こす可能性があります。手軽に摂取できる糖分(アメ玉やブドウ糖など)を携行して運動する方が安全です。 - 頻度・強度

あまりに激しい運動は血圧を上昇させ、高血圧症の合併が多い糖尿病患者には適切な運動ではありません。30〜60%Vo2max(高血圧と運動療法の回参照)程度の有酸素運動(ジョギングやウォーキングなど)が最適です。時間は20〜30分程度、合併症などがなく食事療法のみで血糖コントロールが良好な場合は1時間以上の運動も問題ありません。また、運動で得られるインスリン感受性の増加(インスリン抵抗性の改善)は、2〜3日しか持続しないため、週に3回以上の運動が望ましいとされています。